緣起:一個真實但繁瑣的需求

最近,一位非工程師背景的朋友向我描述了一個他工作中很頭痛的場景。他需要頻繁地使用 Word 的「合併列印」,或是 Adobe Illustrator 進行「資料合併」,將資料套印成數百份文件,再透過 stirling-pdf 這類工具將合併後的單一 PDF 檔分割成數百個獨立的檔案。

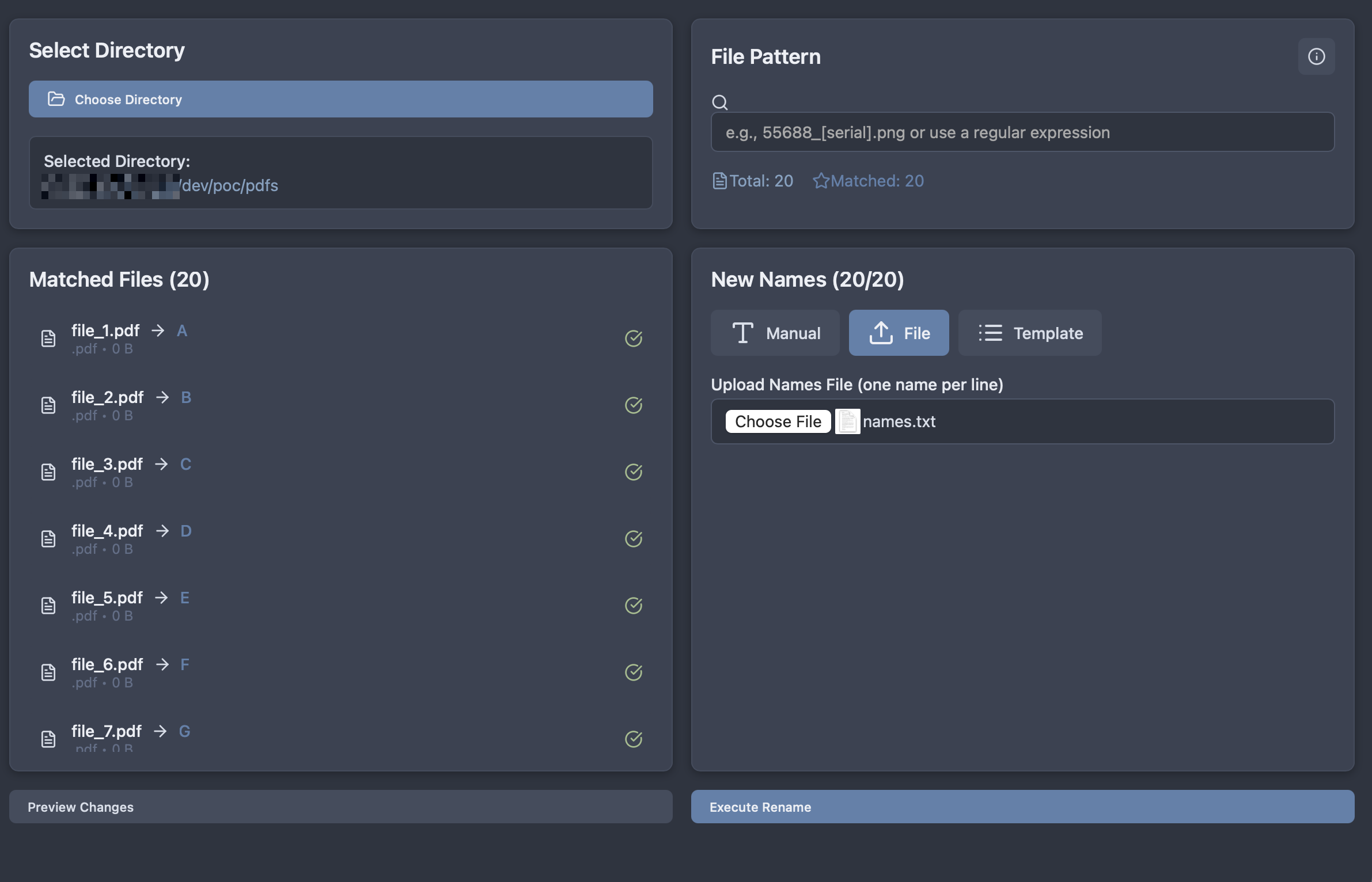

問題來了,分割後的檔名通常是 文件-1.pdf, 文件-2.pdf … 文件-100.pdf 這樣的流水號。他必須根據一份預先準備好的客戶名單,手動將這些檔案一個個重新命名。這個過程不僅極度耗時、枯燥,而且很容易因為眼花而犯錯。

「有沒有辦法做一個簡單的程式,讓我選個資料夾、貼上新檔名列表,然後一鍵搞定?」他滿懷希望地問我。

這個需求非常具體,雖然用簡單的腳本也能處理,但為非技術背景的朋友提供一個 GUI 介面,無疑是更友善的選擇。這也正好給了我一個絕佳的機會,去嘗試我觀望已久的框架 —— Tauri。

為什麼是 Tauri?

在選擇技術方案時,我考慮了幾點:

- 跨平台:我的朋友使用 macOS,而我主要在 macOS 和 Linux 上開發,一個能橫跨所有平台的方案是首選。

- 開發體驗:我希望能重用我(或許)熟悉的前端 stack (React, TypeScript),而不是去學習一個全新的 GUI 框架,之前使用 golang fyne 的經驗不算特別好。

- 效能與輕量:我不希望為了一個小工具,就打包出一個數百 MB 的龐然大物(electron)。

Tauri 完美地符合了這些要求。它允許使用任何前端框架來建構 UI,並透過作業系統原生的 WebView 來渲染,這使得最終的應用程式體積小、記憶體佔用低。後端則使用 Rust,保證了執行效能與記憶體安全。

對於前端開發者來說,Tauri 的學習曲線相對平緩,同時又能享受到 Rust 帶來的強大能力,這是一個非常有吸引力的組合。

架構與核心實現

這個 Renamer 工具的架構非常直觀:前端 UI 負責與使用者互動,並透過 Tauri 的橋樑呼叫後端 Rust 函數來執行所有檔案系統相關的底層操作。

整個核心流程可以用下面這張圖來表示:

sequenceDiagram

rect rgb(236,239,244)

participant User as 使用者

participant Frontend as React UI

participant Backend as Rust (Tauri)

User->>Frontend: 1. 選擇資料夾

Frontend->>Backend: invoke("scan_directory", path)

Backend-->>Frontend: 回傳檔案列表

Frontend->>User: 顯示檔案列表

User->>Frontend: 2. 貼上新檔名

User->>Frontend: 3. 點擊「預覽」

Frontend->>Backend: invoke("preview_rename", files, names)

Backend-->>Frontend: 回傳預覽結果

Frontend->>User: 顯示預覽表格

User->>Frontend: 4. 點擊「執行」

Frontend->>Backend: invoke("execute_rename", previews)

Backend->>Backend: 執行檔案重新命名

Backend-->>Frontend: 回傳成功/失敗結果

Frontend->>User: 顯示操作結果

end

後端 (Rust):穩定可靠的執行者

Rust 的部分負責幾個核心的 command,這些是被前端 invoke 的函數。Tauri 透過 #[tauri::command] 這個屬性宏,就能輕易地將一個 Rust 函數暴露給前端。

例如,執行重新命名的核心邏輯:

#[tauri::command]

fn execute_rename(previews: Vec<RenamePreview>) -> Result<RenameResult, String> {

let mut errors = vec![];

let mut renamed_count = 0;

for preview in previews {

// 只處理狀態為 Ready 的項目

if preview.status == "Ready" {

if let Err(e) = std::fs::rename(&preview.original_path, &preview.new_path) {

errors.push(format!("{}: {}", preview.original_name, e.to_string()));

} else {

renamed_count += 1;

}

}

}

Ok(RenameResult {

success: errors.is_empty(),

renamed_count,

errors,

})

}

Rust 強大的錯誤處理和檔案系統 API 讓這些操作變得既安全又可靠。

前端 (React):靈活直觀的互動層

前端介面是使用者直接接觸的部分,我使用 React 和 TypeScript 快速建構出整個操作介面。Tauri 提供的 @tauri-apps/api 套件讓前後端通訊變得異常簡單。

呼叫 Rust 後端就像呼叫一個非同步的 JavaScript 函數一樣:

import { invoke } from "@tauri-apps/api/core";

import { open } from "@tauri-apps/plugin-dialog";

// ... 省略元件狀態管理 ...

const handleExecuteRename = async () => {

if (state.previews.length === 0) {

// 提示使用者需要先預覽

return;

}

updateState({ isLoading: true, error: null });

try {

// 直接呼叫後端的 execute_rename command

const result: RenameResult = await invoke("execute_rename", {

previews: state.previews,

});

if (result.success) {

alert(`成功重新命名 ${result.renamed_count} 個檔案!`);

// ... 刷新 UI ...

} else {

updateState({

error: `發生錯誤: ${result.errors.join(', ')}`,

isLoading: false

});

}

} catch (error) {

updateState({

error: `執行失敗: ${error}`,

isLoading: false

});

}

};

這種開發模式讓我幾乎可以完全專注在 UI/UX 的設計上,而不用擔心底層的實作細節。

踩坑與學習

整個開發過程比我想像中順利,但也有一些值得分享的學習點:

- macOS 的應用程式簽署:在打包 macOS 應用時,遇到了「應用程式無法開啟,因為它來自未識別的開發者」的問題。這其實是 macOS 的安全機制 (Gatekeeper) 所致。後來透過

xattr -rd com.apple.quarantine /Applications/Renamer.app指令移除了 quarantine 屬性才解決。這也提醒我,桌面應用開發需要考慮更多平台相關的細節。 - 自然排序 (Natural Sorting):一開始我天真地用字串排序,導致

file-10.pdf排在file-2.pdf前面。後來引入了natural_sortcrate 才解決這個問題。這讓我體會到,即便是看似簡單的需求,魔鬼也藏在細節裡。 - Tauri API 的易用性:Tauri 的 API 設計得非常出色。無論是檔案對話框、系統通知還是前後端通訊,都非常直觀易用,讓我這個桌面應用的新手也能快速上手。

寫在最後

為自己和朋友打造工具的樂趣,最終從每次 1 小時的「重新命名」作業時間,變成一分鐘以內搞定。

這次初次使用 Tauri 的經驗整體來說,還算不錯。對我而言,最大的收穫是:

- Tauri 漂亮地將 Web 技術的開發效率與 Rust 的執行效能結合在一起,提供了兩全其美的解決方案。

- 能夠用自己的技術能力,為非技術背景的朋友解決他們工作中的痛點,這種感覺遠比完成一個純技術專案更讓人滿足。

- 重新思考「工具」的價值,我們常常習慣於使用現成的商業軟體,但很多時候,一個為特定場景量身打造的小工具,能帶來不成比例的效率提升。